Le développement durable n’est qu’un nouveau produit de la mondialisation, qui ne profite pas aux pauvres. Ah bon ?

Le petit livre vert de Brunel

Je ne suis pas rancunier : Sylvie Brunel, je l’avais déjà lue, et je n’étais pas trop d’accord avec ses propos (et ceux de ses compères géographes) sur un monde qui va bien, qui continue à être façonné par l’homme, car la terre est au service de l’homme et pas l’inverse.

Ce discours, elle le continue avec ce livre “A qui profite le développement durable ?”.

Il est petit, vert, assène certaines vérités et quelques bêtises : j’ai eu un certain plaisir à le lire, j’ai été convaincu par certains propos, mais les moments d’exaspération n’ont pas manqué !

Ça va chauffer !

Pour résumer les propos de l’auteur, le développement durable n’est qu’une nouvelle forme de business, qui profite aux riches, qui désavantage les pauvres, qui permet aux compagnies de continuer à produire en bénéficiant d’une nouvelle arme commerciale : “sauver la planète”.

Et ça fonctionne d’autant mieux que les ONG jouent les oiseaux de mauvais augure, en se focalisant sur tout ce qui va mal.

On culpabilise les habitants des pays développés sur leur mode de consommation, on demande aux pays du Sud de ne pas polluer comme nous, en plus de leur demander de protéger des territoires au nom de la biodiversité, reléguant les populations locales au second plan.

Tout cela en surfant sur un réchauffement imputé à l’homme : on prend des mesures inéfficaces en prévision d’un futur très hypothétique…

Faible plutôt que fort

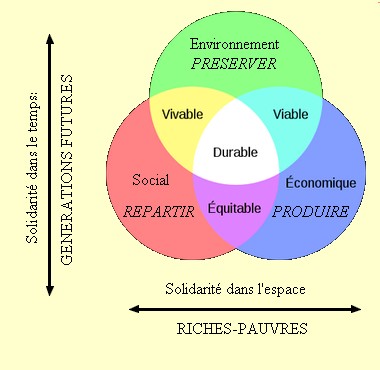

Pour Brunel, le “développement durable” n’est pas la bonne voie : il doit concilier équité, économie et environnement, ce qui est trop limité. “Chacun tire l’attelage dans sa propre direction” (p.65). Et voici, ci-dessous, les trois “attelages” :

Les “ayatollahs” de l’environnement défendent une durabilité forte : les ressources naturelles doivent absolument être maintenues en l’état.

Mais on devrait aller vers une durabilité faible, considérant que des ressources peuvent être substituées par les techniques de l’homme. De plus, et c’est le cheval de bataille de l’auteure, l’environnement n’est que le produit des activités de l’homme : “il n’existe pas de milieux naturels qui n’aient été anthropisés, transformés par l’homme. La nature n’est qu’une construction sociale, qui dépend des lieux, des époques, et des priorités que se donnent les sociétés.” (p. 69)

Le meilleur et le pire

Sylvie Brunel trouve les arguments pour démonter certaines croyances. Comme la biodiversité : “C’est dans les jardins des grands hôtels tropicaux (…) que la biodiversité est la plus grande.” (p. 86).

Et son analyse de la vie sauvage, que l’on veut préserver, voire retourner y vivre, est pertinente : la nature, c’est la loi de la jungle, la raison du plus fort, tout simplement. Et de rappeler : “La seule espèce à avoir développé une conscience de son prochain, à avoir souhaité protéger le faible, le handicapé ou le menacé, c’est précisément l’être humain.” (p. 89)

Mais hélas, certains propos lui font perdre sa crédibilité. Ainsi, elle doute des prévisions du GIEC, confondant climatologie et météorologie : “On ne peut déjà pas prévoir le temps à plus d’une semaine !” (p. 117). Ou, expliquant que livré à lui-même, le milieu naturel est colonisé par des espèces invasives, elle prend parmi ses exemples la perche du Nil dans la lac Victoria : un comble, quand on sait qu’il s’agit d’un désastre écologique imputable à l’homme !

D’autres sottises ne manquent pas, mais je les gardes pour introduire mes prochains articles…

Suivons l’Afrique

Notre géographe ne manque pas d’audace. Ainsi trouve-t-on un chapitre “L’Afrique, laboratoire du développement durable”, où elle demande que les ONG de s’occupent plus de ce continent : “Il est impératif de faciliter la modernisation et l’aspiration profonde de sa population au développement : l’Afrique n’est pas notre zoo.” (p.105).

Mais son discours est ambigüe, car elle explique ensuite que l’Afrique pourrait être un modèle à suivre : elle pratique l’économie légère, est as du recyclage, est forcé à la décroissance.

Alors donc, développement et décroissance seraient possibles ? Réponse en page 129 où Brunel se sabote elle-même : “Le développement (…) ne peut se faire sans croissance.”

Tournons la page est concluons…

Pilule bleue ou rouge ?

Je referme le livre et me demande : ai-je bien compris le message de Brunel ?

Les ONG en ont pris pour leur grade, les pauvres ont été défendus contre des gens comme moi (car je me sens clairement visé), accusé de vouloir imposer un mode de vie “bio” et “éthique” coûteux, en même temps qu’exiger une protection de la nature qui n’a rien demandé.

Alors, est-ce que Brunel me demande de ne plus soutenir personne ? Ne puis-je plus profiter de mon pouvoir d’achat pour soutenir une autre économie, qui ne deviendra accessible aux plus démunis que si elle se développe ?

Quant aux (grosses) ONG, c’est comme les syndicats : on les accuse d’extrémisme, d’inefficacité, de propager la mauvaise nouvelle, de jouer le jeu des multinationales pour l’un, des patrons pour l’autre. Alors je vous tends deux pilules : la bleue c’est pour rester dans ce monde, la rouge c’est pour se réveiller dans un monde sans ONG et sans syndicat…

Je prends la bleue…

“A qui profite le développement durable ?” par Sylvie Brunel, 154 pages, Larousse

Salut Paul.

J’ai lu plein d’autres choses qui relativent ce point de vue, notamment chez Cyrulnick. Sur FB aussi, moi qui suis branchée bébêtes, je vois plein de vidéos qui disent le contraire. Et puis, j’ai lu “The Age of Empathy: Nature’s Lessons for a Kinder Society” où Franz de Waal dit tout le contraire : les animaux témoignent d’empathie, y compris entre espèces différentes.

Ah ça m’intéresse, car c’est un domaine dans lequel je n’ai encore rien lu. Et cela confirme que quand un spécialiste (ici une géographe) sort de son domaine de compétence, il est sur un terrain glissant !